導入部

住まいや空間づくりを考えるとき、永く愛され続ける素材選びは非常に重要です。その中でも、レンガ積みは数千年の歴史を通じて、世界中でその価値を証明してきた建築技術です。時を超えても色褪せないその美しさと、他に類を見ない堅牢性・耐久性は、現代においても多くの人々を魅了し続けています。この記事は、単なる建築工法の説明に留まらず、あなたがレンガ積みを選ぶ際に抱くであろう疑問や不安に対し、専門家としての深い知識(Expertise)と、実際に現場を見てきた友人のような率直な経験(Experience)を交えて、詳細かつ親切に解説することを目的としています。本ガイドを読むことで、レンガ積みの核心的な価値、適用方法、そして導入・活用前に必ず知っておくべき難関や戦略まで、信頼できる(Trustworthiness)情報を得ることができます。長く愛せる空間を実現するための確かな一歩として、この伝統技術のすべてを共に探求しましょう。

1.レンガ積みの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

レンガ積みとは、焼成した粘土などで作られた長方形のブロック(レンガ)を、モルタル(セメント、砂、水を混ぜた接合材)を用いて規則的に積み重ねて構造体や壁を築く伝統的な建築技術です。この工法は、建築の基本的な骨格を形成する構造工法として、また、建物の外観を美しく飾る仕上げ工法として、世界中で広く採用されています。

歴史

レンガ積みの歴史は非常に古く、紀元前数千年のメソポタミア文明にまで遡ります。初期は日干しレンガが使われていましたが、古代ローマ時代には焼成レンガが広く普及し、コロッセウムのような巨大建築物にも利用されました。これは、焼成レンガが日干しレンガに比べて湿気や火に強く、耐久性に優れていたからです。ヨーロッパの中世やルネサンス期には、教会や城、そして一般住宅にまで利用が拡大し、各国独自の積み方や様式が発展しました。現代に至るまで、その基本的な原理は変わることなく、環境に配慮した素材としても再評価されています。この長い歴史が、レンガ積み工法の**権威性(Authoritativeness)**を裏付けています。

定義

レンガ積みの明確な定義は、「レンガとモルタルを交互に配置し、荷重を分散させながら一体的な構造体を築くこと」です。重要なのは、単にレンガを並べるのではなく、モルタルがレンガ間の応力を効果的に伝達し、壁全体として一つの強固なユニットとして機能することです。この接合と構造の原理が、高い強度と耐久性を実現する核心です。

核心原理

レンガ積みの核心原理は、「荷重の分散」と「継ぎ手の工夫」にあります。レンガは圧縮力には強いものの、引張力や曲げには弱いという特性を持っています。この弱点を補うため、積み重ねる際には、目地と呼ばれるモルタルの継ぎ目を上下・左右で互い違いにする「芋目地(いもめじ)」ではなく、レンガの半分の長さだけずらす「馬踏み目地(うまふみめじ)」や「イギリス積み」「フランス積み」といった様々な積み方が用いられます。これにより、一点に力が集中することを防ぎ、荷重をより広い範囲に分散させると同時に、壁全体のせん断強度(横方向の力に対する強さ)を大幅に向上させています。

2. 深層分析:レンガ積みの作動方式と核心メカニズム解剖

レンガ積みがなぜ何世紀もその価値を保ち続けているのか、その堅牢な作動方式と核心メカニズムを深掘りします。この工法は、個々のレンガの特性と、それらを繋ぐモルタルの役割、そして積み方の構造的工夫が三位一体となって機能することで成立しています。

構造メカニズムの分析

レンガ積みの壁体は、**組積造(Masonry)**と呼ばれる構造形式に分類されます。これは、一つ一つの部材(レンガ)を積み重ねていくことで、建物自身の重さ(自重)や屋根など上部構造の荷重を、基礎へと効果的に伝達する仕組みです。

-

**圧縮力への強さ:**レンガ自体の素材である焼成粘土は、非常に高い圧縮強度を持ちます。これは、地震などの横方向の力ではなく、建物の上から下にかかる垂直方向の力に対して非常に強いということを意味します。この特性を活かすため、壁厚を適切に確保することが、構造的な安定性の鍵となります。

-

モルタルの役割:モルタルは単なる接着剤ではありません。その主要な機能は、レンガのわずかな寸法の不揃いを吸収し、荷重をレンガ全面に均等に伝えるためのクッション材としての役割を果たすことです。また、モルタルが硬化する過程で、レンガの表面と化学的に結合し、壁全体を一体化させる役割も担います。

-

インターロッキング効果:様々な積み方(例えば、イギリス積みやフランス積み)でレンガを互い違いに配置することで、レンガ同士が噛み合うインターロッキング効果が生まれます。この効果は、横方向の力(風圧や地震力)に対して壁が変形したり崩れたりするのを強く抵抗します。特に、壁の厚さ方向にレンガを直交させる**「控(ひか)え」や「通し目地(とおしめじ)」を避ける構造的戦略**が、壁の強度を決定づけます。

耐久性と耐候性のメカニズム

レンガ積みは、その高い耐久性と耐候性により、メンテナンスコストを抑えることができる点が大きな長所です。

-

耐火性:レンガは高熱で焼成されているため、それ自体が不燃材料です。一般的な木造や鉄骨造の建物に比べて火災に強く、火災時の延焼防止や避難時間の確保に大きく貢献します。

-

吸湿・放湿性:レンガは多孔質であり、適度な吸湿性を持っています。これにより、外気の湿度が高いときには湿気を吸収し、乾燥しているときには湿気を放出する調湿作用が期待できます。これは、壁内部での結露を防ぎ、建物の寿命を延ばす重要なメカニズムです。

-

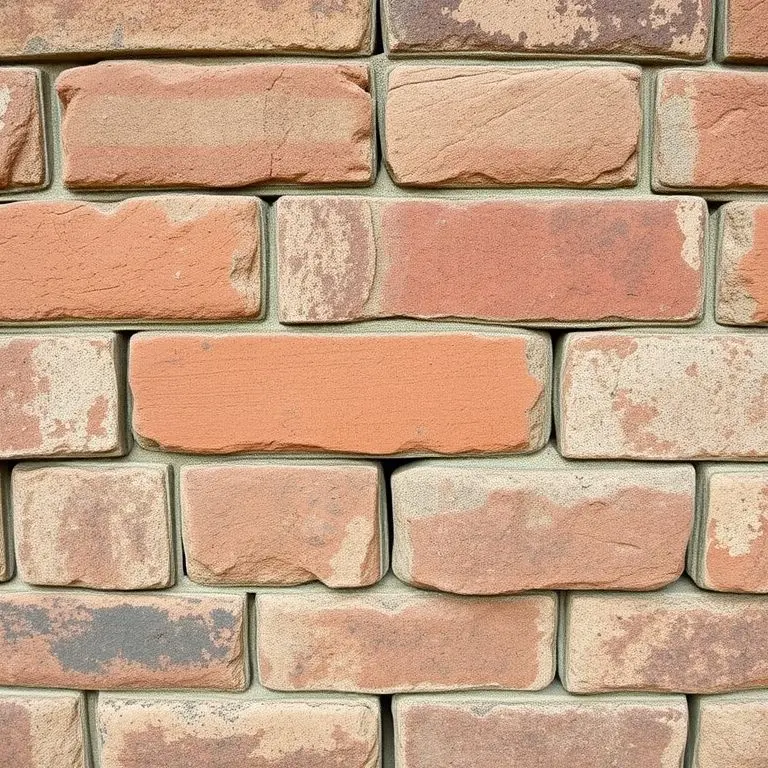

**紫外線・風雨への抵抗:焼成されたレンガは、紫外線による劣化や風雨による浸食に極めて強い素材です。塗料のように剥がれたり色褪せたりすることが少なく、時間の経過とともに「味わい」**が増すという独特の美しさを持っています。

これらの原理とメカニズムを理解することが、レンガ積みが単なる古い技術ではなく、現代においても非常に信頼できる建築選択肢である理由を知るためのガイドとなります。

3.レンガ積み活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

レンガ積みは、その堅牢な美しさから世界中の様々な建築物で活用されてきましたが、導入に際しては、その特有の長所と、避けて通れない難関(短所)の両方を理解しておくことが極めて重要です。このセクションでは、実際に適用されたレンガ積みの経験的価値と、潜在的な問題点を詳細に分析します。

3.1. 経験的観点から見たレンガ積みの主要長所及び利点

レンガ積みが長年にわたり愛されてきた最大の理由は、それが提供する物理的・審美的な価値にあります。特に、以下の二つの核心的な利点は、他の工法では代替が難しいものです。

一つ目の核心長所:圧倒的な耐久性と低メンテナンス性

レンガ積みの壁体は、適切な施工がなされていれば、数十年、あるいは百年以上にわたってその構造的な完全性と美観を保ち続けることができます。これは、レンガの無機質な性質と、モルタルによる一体化構造に起因します。

一般的な住宅の外壁材(サイディングや塗装)は、約10年から20年ごとに塗り替えや張替えといった大掛かりなメンテナンスが必要になりますが、レンガ積みの外壁は、基本的には特別なメンテナンスを必要としません。極端な環境下でモルタル目地の一部補修が必要になることがあっても、壁全体の耐久性に影響することは稀です。この低メンテナンス性は、長期的なコストを大きく削減し、資産価値を維持する上で決定的な利点となります。手間と費用がほとんどかからないという経験は、多くのレンガ積みオーナーが実感している長所です。

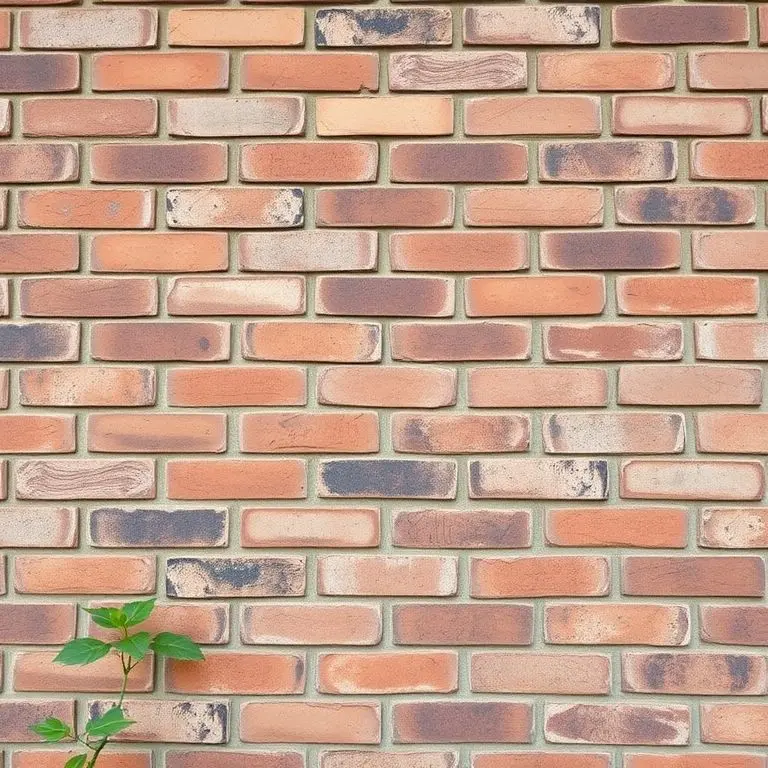

二つ目の核心長所:時を超えた普遍的な美しさと資産価値の維持

レンガ積みのもう一つの大きな魅力は、その普遍的な美しさです。土から生まれるレンガの色合いや質感は、自然光の下で深い陰影を生み出し、時間とともに風合いを増していきます。新しい建築物であっても、レンガ積みが持つ歴史的背景と温かみが、独特の権威性と信頼性を感じさせます。

この審美性は、単なるデザイン以上の価値を持ちます。耐久性の高さと相まって、レンガ積みの家は市場においても高い資産価値を維持する傾向があります。特に欧米では、レンガ積みの家は高級住宅の象徴とされることが多く、その堅牢さから「長持ちする家」として評価されます。購入者が抱く「長く住み続けたい」という願望を満たす、投資としても非常に優秀な選択肢であると言えます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

一方で、レンガ積みの導入には、その工法特有の難関や短所が存在します。これらの注意事項を事前に理解し、適切な戦略をもって臨むことが、後悔のない選択に繋がります。

一つ目の主要難関:初期コストの高さと工期の長期化

レンガ積みの最大の難関は、初期投資の高さにあります。レンガ一つ一つを手作業で積み上げていくこの工法は、プレハブ工法やサイディングと比較して、専門的な技術を持つ職人による熟練の労力を必要とします。

-

**材料費:**高品質のレンガ自体が、他の外壁材と比較して高価です。

-

**人件費:**高度な技術を持つ職人の手作業が必要なため、単位面積あたりの人件費が高くなります。

-

工期:一つずつ積む作業は時間がかかるため、必然的に工期が長期化します。これにより、建設期間中の仮設費用なども増加する可能性があります。

この初期コストの高さは、予算を厳しく管理する必要がある場合、選択基準として大きな障壁となることがあります。このため、レンガ積みを選択する際は、長期的な低メンテナンスによるランニングコストの削減効果を考慮に入れた総合的な判断が求められます。

二つ目の主要難関:地震対策と施工の品質によるバラつき

日本のような地震の多い国では、レンガ積みに対する安全性の疑問が常にあります。組積造は地震の横揺れに弱いという背景があるため、単にレンガを積んだだけでは日本の建築基準法を満たしません。

-

耐震性の確保:現代のレンガ積み建築では、レンガ壁の裏側に鉄筋コンクリートや木造の構造体を別途設ける**二重壁構造(ツーバイフォー構造や鉄骨造との併用)**を採用するなど、高度な耐震戦略が不可欠です。レンガはあくまで外装材または非構造壁として用いられることが多く、これにより日本の厳しい耐震基準をクリアしています。

-

施工品質のバラつき:****レンガ積みの強度は、モルタルの配合、レンガの吸水管理、目地の詰め方、そして積み方の精度など、職人の技術に大きく依存します。不適切な施工が行われた場合、数年で目地が割れたり、ひびが入ったりするなどの潜在的な問題点が発生するリスクがあります。そのため、信頼できる実績と専門家としての知識を持った施工業者を選ぶことが、成功のための核心的な注意事項となります。

4. 成功的なレンガ積み活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

レンガ積みの導入を成功させるためには、その美学的な魅力だけでなく、実戦的な適用戦略と詳細な留意事項を熟知しておく必要があります。このセクションでは、専門家の視点から、後悔のないレンガ積みを実現するためのガイドラインを提供します。

実戦ガイド:適切な選択基準と戦略

-

構造形式の明確化:日本の耐震基準をクリアするため、レンガ積みを構造体として用いるのか、それとも外装材(非構造壁)として用いるのかを最初に決定する必要があります。後者であれば、ツーバイフォーやRC造と組み合わせることで、耐震性を確保しつつレンガ積みの美しさを享受できます。これは最も現実的で安全な戦略です。

-

レンガの種類と積載荷重の確認:レンガには、粘土を焼いたJIS規格のレンガや、軽量のタイル、レンガ調サイディングなど、様々な種類があります。特に、本物のレンガを使用する場合、その重量による基礎への負荷を考慮し、設計段階で基礎の補強が必要かどうかの確認が必須です。

-

目地の役割と仕上げの重要性:目地は、壁全体の防水性と美観を左右します。目地の色や形状(平目地、切目地など)によって、レンガ壁全体の印象は大きく変わります。また、目地がしっかりと充填されていることが、水の浸入を防ぐ核心的な注意事項となります。

-

実績のある職人・業者の選定:前述の通り、レンガ積みの品質は施工技術に直結します。必ずレンガ積みの豊富な経験と高い専門家としての知識を持つ業者を選び、過去の施工事例を詳細に確認することが信頼性を確保するための絶対条件です。

レンガ積みの未来方向性:持続可能性と革新

レンガ積みは、伝統的な工法でありながら、現代の環境問題への解決策としても未来的な展望を持っています。

-

環境負荷の低減:レンガは天然の土を主原料としており、適切に解体されれば土に還る持続可能性の高い素材です。また、その高い断熱性・蓄熱性は、建物の冷暖房負荷を軽減し、エネルギー効率を高める利点があります。

-

革新的な工法の導入:軽量化されたレンガや、目地を極力減らす接着工法など、伝統的な技術に現代の技術を融合させる研究も進んでいます。これにより、コストや工期の難関を克服し、より多くの建築物にレンガ積みが採用される可能性が広がっています。

結論:最終要約及びレンガ積みの未来方向性提示

この記事を通じて、私たちはレンガ積みが単なる古い建築工法ではなく、耐久性、美観、資産価値の三点において、現代建築においても非常に信頼できる選択肢であることを確認しました。数千年の歴史に裏打ちされたその権威性と、時間とともに深まる経験的な美しさは、他の素材では代替できないものです。

レンガ積みの最大の長所である低メンテナンス性と普遍的な美しさは、初期コストという難関を上回る長期的な価値を提供します。成功の核心は、日本の環境に合わせた耐震戦略の採用、すなわち構造体と外装材を分離する方式の採用と、高度な技術を持つ専門家による丁寧な施工にあります。

レンガ積みは、これからも変わることなく、人々の生活に安全と美しさをもたらし続けるでしょう。持続可能な素材としての背景、そして新しい技術との融合による未来への展望は、この伝統技術が今後も建築の世界で重要な役割を果たし続けることを示しています。レンガ積みの導入は、単に壁を選ぶ行為ではなく、長持ちする美しさと安心を選ぶ、賢明な投資なのです。このガイドが、あなたのレンガ積みに関する深い理解と、後悔のない意思決定に繋がることを心から願っています。