1. 農地中間管理機構の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

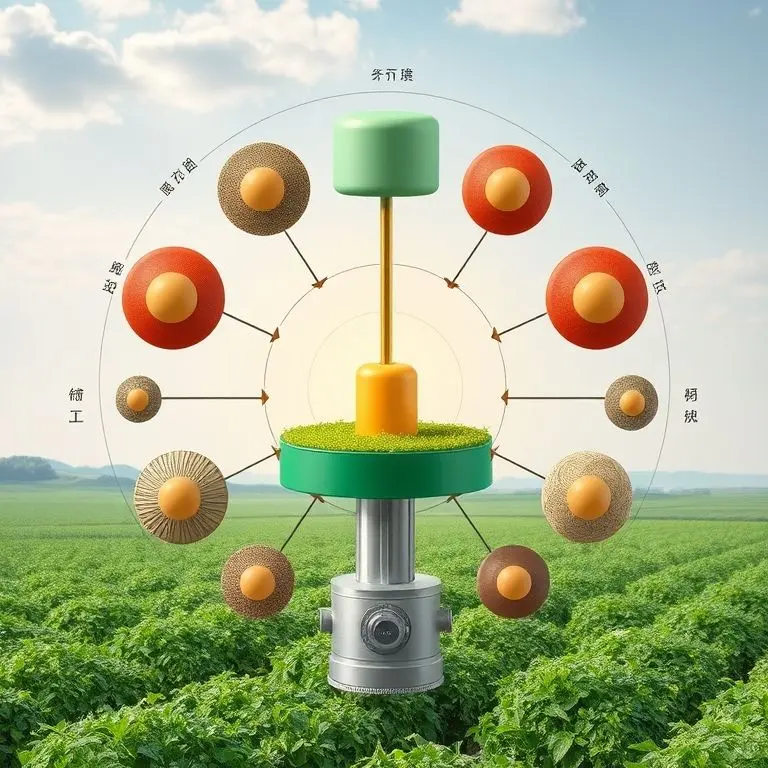

農地中間管理機構とは、地域の分散した農地を借り受け、それを効率的な農業経営を担う主体(担い手)に再度貸し付ける役割を担う公的機関です。この制度は、2014年(平成26年)の農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて本格的にスタートしました。その核心原理は、高齢化などで農業をやめる人や耕作が困難になった人(出し手)から農地を集積・集約し、意欲ある担い手(受け手)に再配分することで、農地の有効利用と規模拡大を促進することにあります。

この制度の歴史的背景には、高度経済成長期以降の兼業農家の増加と、それに伴う農地の細分化・分散化があります。農地が細かく分断され、あちこちに点在している状況は、機械の導入や大規模な営農を妨げ、生産性の低下を引き起こしていました。そのため、農地中間管理機構は、農地の貸し借りにおける地域の複雑な人間関係や手続きの煩雑さを解消し、第三者機関として中立的な立場から農地の流動化を促すことを目的として創設されました。これにより、担い手への農地集積を加速させ、農業の生産基盤を強化するという、日本の農業構造改革における核心戦略を担っています。

2. 深層分析:農地中間管理機構の作動方式と核心メカニズム解剖

農地中間管理機構の作動方式は、シンプルでありながら地域の農地集積を加速させるための巧妙なメカニズムに基づいています。まず、機構は農地の出し手との間で賃貸借契約を締結し、一時的に農地をプールします。この際、農地中間管理機構は出し手に対して、賃料の支払いだけでなく、農地の形状や利用状況に応じた協力金や補助金などのインセンティブを提供することが可能です。これにより、出し手側の不安や抵抗感を軽減し、農地の貸し出しを促進します。

次に、機構は集積した農地について、地域の農地利用状況や担い手の意向を考慮し、集約化や区画整理などの整備を進める場合があります。これにより、担い手にとってより使いやすい、まとまった農地を提供できるようになります。この「中間管理」のプロセスを経て、機構は最終的に、地域の認定農業者や集落営農組織といった効率的・安定的な農業経営を目指す担い手に対し、農地を長期的に貸し付けます。この再配分の過程においては、地域の農地利用集積計画や地域計画といった公的な指針が尊重され、地域の農業のあり方に沿った形で農地が活用されるよう配慮されます。

この核心メカニズムの鍵は、機構が**「借り手」と「貸し手」の間に立つ緩衝材として機能する点です。出し手は、将来的に農地を返してもらいたいという希望があっても、機構に預けることでその農地の管理や賃貸借の手続きから解放されます。一方で受け手は、機構を通じて、点在していた農地を一括で、かつ長期にわたって借り受ける**ことが可能になり、大規模化や投資を行いやすくなります。この二面からのメリット提供こそが、農地中間管理機構が農地の流動化を促す上での最も重要な機能と言えます。

3. 農地中間管理機構活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

農地中間管理機構の活用は、日本の農業が抱える構造的な問題を解決するための強力な手段ですが、その適用には光と影の両面が存在します。実際に機構を通じて農地が集積された地域では、担い手農家による規模拡大が進み、生産コストの削減や機械化の効率化が図られています。例えば、これまで分散していた農地が一箇所にまとまることで、作業の移動時間が大幅に短縮され、労働生産性の向上に繋がった事例は枚挙にいとまがありません。しかしその一方で、制度の運用や地域特有の事情から生じる潜在的な問題点も無視できません。

3.1. 経験的観点から見た農地中間管理機構の主要長所及び利点

農地中間管理機構の制度設計は、農地の出し手と受け手の双方に具体的なメリットをもたらすよう工夫されています。特に、第三者による中立的な管理と、農地集積へのインセンティブ付与は、これまでの農地制度にはなかった大きな長所です。

一つ目の核心長所:出し手・受け手双方の「手続きの煩雑さ」と「人間関係」からの解放

農地の貸し借りは、特に農村部においては親戚や隣人といった近隣住民との間で成立することが多く、賃料の設定や契約期間、耕作状況に対する意見の相違などから、人間関係の軋轢を生みやすい側面がありました。また、個人間での契約は法的な手続きが煩雑になりがちです。農地中間管理機構が農地を一旦借り受けることで、出し手は地域での直接的な交渉やトラブル対応から解放され、安心して農地を手放せます。一方、受け手も、多くの所有者と個別に交渉する手間が省け、集約化された農地を円滑に借り受けることができます。これは、特に担い手の経営資源を農作業そのものに集中させる上で、非常に大きな利点となります。

二つ目の核心長所:農地集積による経営規模拡大と投資環境の整備

農地中間管理機構の最も重要な役割は、農地の集積と集約化を推進することです。担い手農家がまとまった農地を長期的に確保できるという事実は、彼らの経営戦略に安定性をもたらします。長期的な利用が見込める農地に対しては、大型機械の導入や、灌漑施設などの恒久的な改良投資を行いやすくなります。この投資環境の整備は、結果として農業の生産性と収益性の向上に直結します。さらに、集積が進むことで、地域全体で利用する共同施設の整備や、効率的な営農体系の確立といった、地域農業の構造改革を加速させる相乗効果も期待できます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

農地中間管理機構は強力な制度ですが、その活用にはいくつかの難関と短所が存在し、これらを事前に理解しておくことが成功の鍵となります。

一つ目の主要難関:農地の「集積・集約化」と「再配分」にかかる時間的遅延

機構は、出し手から農地を借り受けても、すぐに受け手に貸し付けられるわけではありません。特に、農地が細分化・分散化している地域では、集積・集約化に時間がかかるのが現状です。また、借り受けた農地を受け手にとって魅力的な形に整備するプロセス(区画整理など)が必要な場合もあり、これにはさらに時間とコストがかかります。その結果、担い手が「借りたい」と表明してから実際に農地を利用開始できるまでに、かなりの遅延が生じるケースが少なくありません。このタイムラグは、特に新規就農者や早期の規模拡大を目指す担い手にとっては、事業計画上の大きな難関となります。

二つ目の主要難関:機構の運営状況と地域住民との連携による課題

農地中間管理機構は都道府県ごとに設置されていますが、その運営体制や機能発揮の度合いには地域によって差があります。制度の周知が十分でなかったり、地域の農業委員会や農協などの関係機関との連携が不十分な場合、機構への農地貸し出しが進まないという短所が見られます。また、機構が借りた農地をどの担い手に再配分するかという問題は、地域の農家間で潜在的な対立や不公平感を生む可能性があります。機構は中立的な立場を保つべきですが、地域の実情や人々の感情に配慮した丁寧な調整が不可欠であり、この調整が不十分だと、制度全体への信頼性が揺らぎかねません。

4. 成功的な農地中間管理機構活用のための実戦ガイド及び展望

農地中間管理機構を成功裏に活用するためには、出し手、受け手、そして機構自身が、それぞれの役割と留意事項を深く理解することが重要です。実戦的な適用戦略として、受け手は単に「まとまった農地を借りたい」というだけでなく、機構や農業委員会と密に連携し、地域の将来の農地利用計画に沿った形で自らの経営計画を具体的に提示することが求められます。地域にとって**「選ばれる担い手」**となることで、優先的に農地の再配分を受ける機会が増します。

また、出し手への留意事項としては、機構に農地を貸し出すことで受けられる協力金や助成金の種類、賃料の支払い条件などを事前にしっかりと確認しておくことが挙げられます。特に、将来的に農地の利用を再開したい場合の条件や、契約解除に関する条項を理解しておくことは、後々のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

日本の農業の未来において、農地中間管理機構の役割はますます重要になると予想されます。今後は、単なる農地の貸し借りにとどまらず、耕作放棄地の発生予防や、環境保全型農業の推進と結びついた農地利用など、より多機能的な役割を担うことが期待されています。機構の活動が地域の**「農地利用のプラットフォーム」**として機能することで、持続可能で競争力のある農業構造への転換が加速するでしょう。

結論:最終要約及び農地中間管理機構の未来方向性提示

本稿では、日本の農業構造改革の核心キーワードである農地中間管理機構について、その基本概念から作動原理、そして具体的な活用の明暗までを詳細に解説しました。この機構は、農地の出し手と受け手の双方にとってメリットを生み出し、分散・細分化された農地を集積・集約化することで、担い手による規模拡大と生産性向上を強力に後押しする、極めて重要な制度です。

しかし、その運用には、農地再配分の時間的遅延や、地域内の複雑な人間関係への配慮といった難関も存在します。成功的な活用のためには、関係者全員が機構の役割を正しく理解し、地域の農地利用の将来像を共有することが不可欠です。

農地中間管理機構は、単なる農地の仲介役ではなく、日本の食料安全保障と地域社会の維持に貢献する持続可能な農業の基盤を構築するためのエンジンです。今後、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や、環境への配慮がより求められる中で、機構はより迅速かつ柔軟に農地をマッチングさせ、次世代の農業へと繋げていくための中心的な存在となるでしょう。