1.ハナガササンゴの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

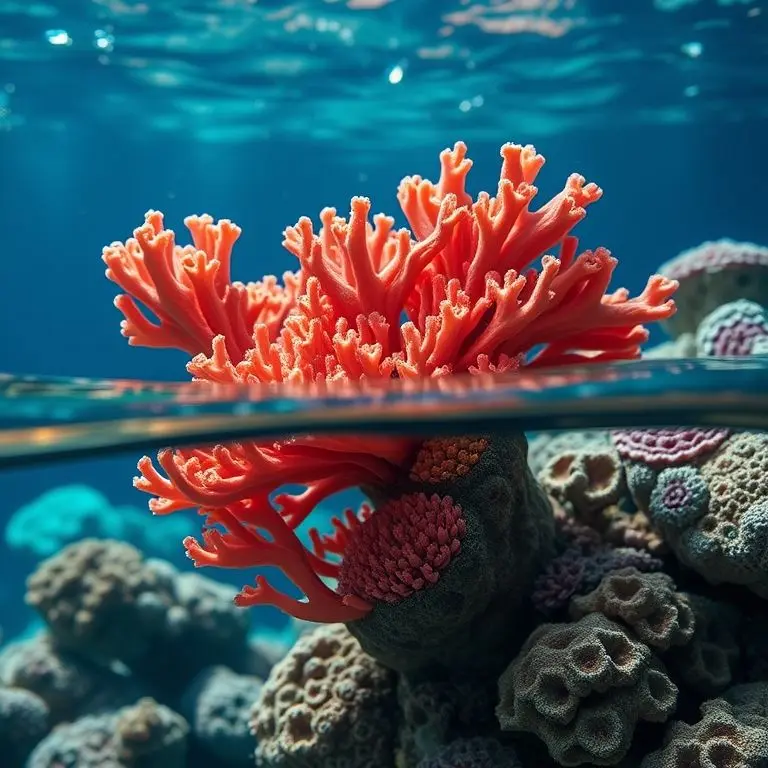

ハナガササンゴ(学名:Goniopora属)は、イシサンゴ目ハナガササンゴ科に属するハードコーラル(LPS: Large Polyp Stony Coral)の一種です。その最大の特徴は、多数の細長いポリプを持ち、それらが一斉に水中を漂うように揺らめく優雅な姿にあります。この姿が「花笠」を連想させることから、その名がつけられました。

定義と特徴

ハナガササンゴの骨格は石灰質で、群体を形成します。個々のポリプは非常に長く伸び、先端には通常24本の触手があります(近縁のアワサンゴは12本)。色彩も豊富で、赤、ピンク、イエロー、グリーン、褐色など多様なバリエーションがあり、水槽内で非常に目立つ存在となります。

歴史と分類上の位置づけ

ハナガササンゴは古くからサンゴ飼育の世界で知られていますが、かつては比較的丈夫で飼育が容易であると考えられていました。しかし、実際には種類や個体によって環境耐性に大きな差があり、特に長期飼育においては多くの難関が存在することが、長年の経験によって明らかになっています。サンゴの分類学においては、その見た目の形態的特徴が種間で曖昧なことが多く、特定の種を見分けるのが難しい核心的な課題の一つとも言われています。

核心原理分析:栄養摂取と光合成

ハナガササンゴは、体内に共生藻である褐虫藻を持ち、光合成によってエネルギーの大部分(主に炭素源)を得る好日性サンゴです。しかし、一部の種類の長期飼育では、光合成だけでは栄養が不足しがちで、動物プランクトンなどの微細な餌を与える給餌が必要となることが、長期維持の戦略として非常に重要であると認識されています。これは、彼らが持つ長いポリプを活かして、水中の粒子を捕食する能力が比較的高いことを示唆しています。

2. 深層分析:ハナガササンゴの作動方式と核心メカニズム解剖

ハナガササンゴを長期的に健康に維持するためには、その生命活動を支える核心メカニズムと、それが水槽環境とどのように相互作用するかを理解する必要があります。特に、ポリプの開閉、水流への適応、そして栄養摂取のバランスが鍵となります。

ポリプの開閉メカニズム

ハナガササンゴのポリプは、照明や水流、水質の変化など様々な外部環境の変化に非常に敏感に反応します。ポリプが大きく開いている状態は、褐虫藻による光合成を最大限に行い、同時に水中の餌を捕獲しようとしている健康な状態を示します。逆に、ポリプが縮こまっている場合、それはストレス、水質悪化、強すぎる水流、あるいは導入初期の適応期間中であることを示します。長期飼育では、このポリプの状態を日常的に観察し、環境が適切であるかを判断する核心的な指標となります。

光、水流、水温の最適化原理

光:光合成の効率化

ハナガササンゴは好日性ですが、光の強さは種類によって異なります。一般的には、ミドリイシなどのSPS(Small Polyp Stony Coral)ほど強い光は必要とせず、中程度の光量を好む傾向があります。しかし、蛍光色を鮮やかに発色させたい場合は、サンゴの蛍光色素に対応したシアン~グリーンの光を強化することが戦略的に有効です。

水流:デトリタス排除と酸素供給

水流は、ポリプに新鮮な海水と餌を運び、代謝によって生じた老廃物(デトリタス)を排除する重要な役割を果たします。ハナガササンゴは強すぎる水流を嫌いますが、ポリプ間にデトリタスが溜まるような淀んだ環境も病気(ブラウンジェリーなど)の原因となるため好ましくありません。緩やかで全体に行き渡るような循環流を与えることが、ポリプを健全に維持する核心的なガイドラインとなります。

水温:安定性の維持

多くのハナガササンゴは、一般的なサンゴ飼育と同様に24℃~26℃程度の安定した水温を好みます。28℃を超えるような高温は、サンゴがストレスを受けやすくなり、褐虫藻を排出する白化や、ブラウンジェリーと呼ばれる感染症を発症するリスクが高まるため、水槽用クーラーなどによる厳格な水温管理が必須です。

栄養塩と微量元素のバランス

ハナガササンゴの長期飼育において、硝酸塩やリン酸塩といった栄養塩の管理は生命線です。これらの値が高いと、ポリプが開かなくなったり、コケが増殖してサンゴを覆い、死滅させる難関に直面することがあります。同時に、カルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、ヨウ素といった微量元素は、骨格の成長や健全な代謝に不可欠であり、定期的な換水や添加剤による適切な補給が成功のための戦略となります。特にKH(炭酸塩硬度)を安定して高めに維持(KH10程度)することが、ポリプの開きや共肉の増体に有効であるという経験的な見解が多くあります。

3.ハナガササンゴ活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

ハナガササンゴを水槽に迎え入れることは、水景に幻想的な動きと色彩をもたらす素晴らしい体験ですが、その魅力的な長所の裏には、アクアリストが必ず理解し、戦略的に対応しなければならない潜在的な問題点、すなわち難関が存在します。ここでは、私の経験的な観点からその明暗を詳細に解説します。

3.1.経験的観点から見たハナガササンゴの主要長所及び利点

ハナガササンゴがアクアリストを魅了し続けるのには、単に美しいという以上の核心的な理由があります。適切に管理された環境下でのハナガササンゴは、水槽に比類ない価値をもたらします。

一つ目の核心長所:水槽に動きと生命感をもたらす視覚的なインパクト

ハナガササンゴの最も特筆すべき利点は、その視覚的な魅力と水槽にダイナミックな動きを与える能力です。他の多くのハードコーラルが比較的固定された形状を保つのに対し、ハナガササンゴの長いポリプは、水流に乗って優雅に揺らめきます。この絶えず変化する姿は、水槽に生きた芸術品のような幻想的な雰囲気を与え、観察する者に安らぎと感動をもたらします。特に、照明下での蛍光色の発色は圧倒的な美しさです。

二つ目の核心長所:長期飼育成功時の安定性と環境適応性

一度水槽環境に順応し、長期飼育の軌道に乗ったハナガササンゴは、比較的安定して維持することが可能です。特に、栄養塩(硝酸塩やリン酸塩)の管理が適切で、定期的な給餌が行われている場合、その共肉はふっくらと増体し、病気に対する抵抗力も高まります。安定した環境下でのハナガササンゴは、水槽の健康状態を判断する生きたインジケーターとしても機能し、アクアリストに自信と満足感を与えます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

ハナガササンゴの飼育には、特に長期維持を目標とする場合、初心者だけでなく経験者でさえも注意すべきいくつかの難関が存在します。これらの潜在的な問題点を事前に知っておくことが、失敗を避けるための最善の戦略です。

一つ目の主要難関:長期飼育の難易度と栄養要求性

ハナガササンゴが「長期飼育が難しい」とされる核心的な理由は、その種類や個体による環境耐性の差が大きいことと、光合成だけでは不十分な栄養要求性にあります。特に、水槽導入後のストレス耐性が低く、目に見えない部分から衰弱し、ゆっくりと死に向かうケースが少なくありません。この難関を克服するためには、コペポーダなどの微細な動物プランクトンを中心とした定期的な給餌(週に3~4回程度を目安)が必須であり、栄養剤を用いたトリートメントも有効な戦略となります。

二つ目の主要難関:物理的なストレスに対する脆弱性と病気のリスク

ハナガササンゴは、その構造的な特徴から物理的なストレスに非常に弱いです。

ポリプの共肉は繊細で、強い水流や、クマノミなどの魚による執拗な接触(共生を試みる行動など)は、致命的なダメージを与える可能性があります。また、岩や砂に転がり落ちるといった物理的なトラブルは、ビブリオなどの病原菌に感染するリスクを高めます。この難関を避けるためには、配置場所を慎重に選び、転倒防止策を講じるとともに、他の生体との相性を綿密に観察することが不可欠です。長期維持においては、コケがポリプに絡みつき死滅させるリスクもあるため、硝酸塩を低く維持する環境とコケ対策が継続的な課題となります。

4.成功的なハナガササンゴ活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

ハナガササンゴの長期飼育を成功させるためには、基本の水質維持に加え、彼らの固有の要求に応える戦略的なケアが必要です。

実戦ガイド:最適環境構築のための適用戦略

1. 導入時の選択基準とトリートメント**

購入するハナガササンゴは、ポリプが大きく開いており、共肉がふっくらしている健康な個体を選ぶことが第一の戦略です。特に、入荷してから十分な期間(1ヶ月以上)安定して維持されている個体を選ぶことを強く推奨します。水槽導入直後(約2週間)は、栄養剤をピンポイントで給餌するトリートメントを行い、体力を回復させることが、その後の適応に不可欠です。

2. 配置と水流の留意事項**

ハナガササンゴは、強すぎる水流を嫌います。水流ポンプからの直撃を避け、穏やかで間接的な循環流が当たる中層または下層に配置します。底砂の上に置く場合は、転がり落ちないよう固定するか、ライブロックの窪みなどに安全に設置することが重要です。また、他のサンゴやライブロックと接触し、物理的なダメージを受けないよう十分なスペースを確保することも留意すべき戦略です。

3. 給餌の戦略と栄養管理**

ハナガササンゴの長期維持の核心は給餌にあります。コペポーダなどの動物プランクトンを主原料としたリキッドフードや微細な餌を、週に数回(3~4回)、スポイトを使ってポリプに直接吹きかけるピンポイント給餌を行います。これにより、水質の悪化を最小限に抑えつつ、必要な栄養を効率的に供給することができます。

ハナガササンゴの未来方向性

ハナガササンゴの飼育は、その繊細さゆえに難易度が高いとされてきましたが、給餌の重要性や適切な水流・光量の選択基準が科学的にも経験的にも解明されてきたことにより、以前に比べて成功率は向上しています。未来のアクアリウムにおいては、より個々のサンゴの種や個体に合わせた微細な環境と栄養管理が主流となるでしょう。

結論:最終要約及びハナガササンゴの未来方向性提示

ハナガササンゴは、その息をのむような美しさと優雅な動きで、水槽の主役となる資格を十分に持つ魅力的なサンゴです。しかし、この幻想的なサンゴを長期にわたって健康に維持するためには、単なる水質の清浄さだけでは不十分であり、給餌の戦略的な適用と物理的ストレスからの保護という二つの核心に真摯に向き合う必要**があります。

私たちの経験と専門知識は、ハナガササンゴの長期飼育の成功が、適切な光と水流の提供、そしてコペポーダなどの微細な餌による定期的かつピンポイントな給餌に大きく依存することを示しています。硝酸塩とリン酸塩を低く抑え、KHなどの微量元素を安定させる基本的な水質管理は土台であり、その上に個体の状態を観察しながら行う柔軟な給餌戦略が成功の鍵**となります。

ハナガササンゴの未来は、アクアリストの情熱と知識によって明るく開かれています。この挑戦的でありながら報われるサンゴ飼育を通じて、皆さんがより深く海洋生態系の神秘を理解し、美しい水景を創造されることを心から願っています。

YouTubeの超綺麗なハナガササンゴを徹底解説!! 調子崩して咲かなくなったハナガササンゴを復活!? アクアリウムの動画は、ハナガササンゴの飼育方法、特に給餌の重要性について詳しく解説しており、飼育の参考になります。