1. 人工内耳の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

人工内耳とは、蝸牛(かぎゅう)の有毛細胞が損傷した重度から高度の感音難聴者に対し、音情報を電気信号に変換して直接聴神経を刺激することで、聴覚を回復させる埋め込み型医療機器です。これは、単に音を増幅する補聴器とは根本的に異なり、損傷した内耳の機能をバイパスする核心技術です。

この技術の歴史は、1950年代の初期研究に遡りますが、実用化と普及が本格化したのは1980年代以降です。当初は限られた音しか聞き取れませんでしたが、デジタル信号処理技術と電極技術の進化により、現在では複雑な言語理解も可能となる水準に達しています。この進化の背景には、絶え間ない医学的・工学的努力があり、人工内耳は世界中の難聴治療に革命をもたらしました。

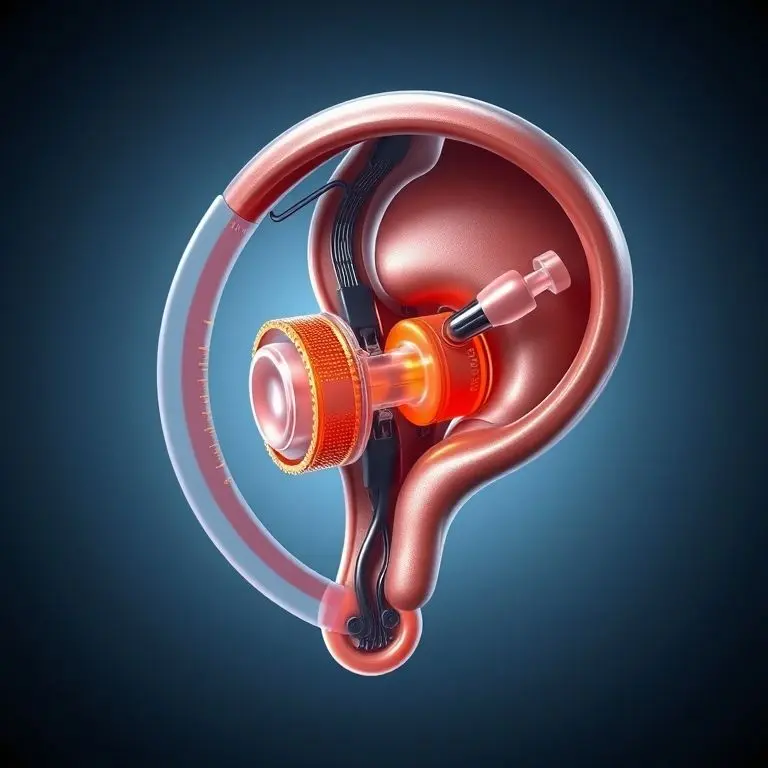

人工内耳の核心原理は、外部プロセッサ、送信コイル、および体内埋め込み部分で構成されます。外部プロセッサがマイクで捉えた音をデジタル情報に変換し、送信コイルを介して埋め込み部分に無線で伝送します。埋め込み部分は、このデジタル信号を電気パルスに変換し、蝸牛内の電極アレイを通じて聴神経を直接刺激します。この電気刺激が聴神経から脳に送られ、音として認識されるのです。この「内耳のバイパス」という原理が、従来の補聴器では達成できなかった聴覚回復を可能にする鍵となります。この原理の理解は、人工内耳選択のガイドラインを確立する上で不可欠です。

2. 深層分析:人工内耳の作動方式と核心メカニズム解剖

人工内耳の作動方式は、音の採取から脳での音の認識に至るまで、いくつかの段階を経る複雑かつ洗練されたプロセスです。このメカニズムを深く理解することは、この装置の真の価値を認識する上で重要です。

まず、耳の後ろまたは体表に装着される外部プロセッサが、周囲の音をマイクで捉えます。この音は、デジタル信号プロセッサ(DSP)によって分析・符号化されます。音の周波数と強度は精密に解析され、聴神経を効果的に刺激するための電気パルスコードに変換されます。この符号化戦略は、個々の人工内耳メーカーやモデルによって異なり、聴こえの質の鍵となります。

次に、符号化されたデジタル信号は、皮膚を介して埋め込み部分の受信・刺激装置に無線周波数(RF)によって伝送されます。外部と内部をつなぐこの非接触伝送技術は、感染リスクを最小限に抑えつつ、安定した電力と情報の供給を可能にします。この技術は、人工内耳システムの信頼性を担保する上で重要な要素です。

埋め込み部分では、この信号が再び電気パルスに変換され、蝸牛内部に挿入された電極アレイに送られます。この電極アレイは、蝸牛の自然な周波数マッピング(音の高さが蝸牛の場所によって決まる仕組み)を模倣するように設計されており、異なる電極が異なる音の高さ(周波数)に対応する聴神経線維を刺激します。具体的には、高周波数の音は蝸牛の基底側(入口側)の電極を、低周波数の音は頂点側(奥側)の電極を刺激します。

この電気パルスが聴神経を活性化し、この情報が脳の聴覚野に伝達されます。脳は、生まれつきの聴覚とは異なるこの電気刺激パターンを学習し、「音」として解釈する訓練(リハビリテーション)を必要とします。このリハビリの成功が、人工内耳の活用法の成果を大きく左右します。この複雑なメカニズムにより、人工内耳は、単なる雑音から、徐々に言葉や音楽といった意味のある音へと変化していくのです。この深い理解が、人工内耳を選択し、使いこなす上でのガイドラインの基盤となります。

3. 人工内耳活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

人工内耳は、多くの難聴者の人生を一変させてきた一方で、導入には慎重な検討を要する側面も存在します。ここでは、実際適用事例から見る人工内耳の大きな明るい側面と、導入前に知っておくべき暗い側面、すなわち潜在的問題点を詳細に分析します。この分析は、ユーザーが現実的な期待と十分な注意事項をもって選択に臨むために必須です。

人工内耳の適用は、先天性の難聴を持つ幼児から、病気や事故、加齢によって聴力を失った成人まで幅広いです。特に、両耳が重度・高度難聴であり、補聴器の効果が限定的であるケースが主な対象です。成功事例の中には、長年沈黙していた人が再び家族の声や音楽を聞けるようになったという感動的な話が多くあります。初期装用者でも、継続的なリハビリと訓練によって、電話での会話や騒がしい環境下でのコミュニケーション能力が向上した事例も多数報告されており、これは人工内耳の有効性を示す強力な証拠です。

しかし、人工内耳は万能薬ではありません。手術のリスク、手術後のリハビリテーションの必要性、そして残存聴力への影響など、複数の問題点が存在します。また、聞こえる音の質は、健聴者の聴覚とは異なる電気音であり、特に音楽などの複雑な音の知覚には限界があると感じる人もいます。これらの潜在的問題点を正直に理解し、ガイドラインを確立することが、成功への第一歩です。

3.1. 経験的観点から見た人工内耳の主要長所及び利点

人工内耳の導入は、単なる聴力の回復以上の、生活の質(QoL)と社会参加の質を飛躍的に向上させる主要長所をもたらします。経験者からの声は、これらの利点がどれほど重要かを物語っています。

認知負荷の軽減と社会参加の拡大

人工内耳を装用することで、言葉を聞き取るために費やしていた過度の認知負荷が軽減されます。補聴器や読唇術に頼っていた時と比べ、脳が音の処理に使うエネルギーが減少し、その結果、疲労感が軽減され、他の認知活動(思考、記憶、集中)にリソースを振り向けられるようになります。これは、会議、授業、社交的な集まりなど、複雑なコミュニケーション環境でのストレスを劇的に減らす核心的な長所です。この負荷軽減は、特に学業や職業生活における生産性の向上に直接結びつきます。

また、聞き取り能力の向上は社会参加の拡大に直結します。電話での会話、映画鑑賞、騒がしいレストランでの会話など、以前は困難だった状況でもコミュニケーションが可能になります。これにより、孤立感が減少し、より積極的かつ自信を持って社会生活を送ることができるようになります。友人や家族との絆が深まり、趣味や活動への参加が容易になるなど、全般的な幸福度とQoLが向上することが、人工内耳経験者から最も多く聞かれる利点です。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

人工内耳の導入は、人生における大きな選択基準となるため、その難関や短所を事前に深く理解し、現実的な期待を持つことが極めて重要です。この点こそ、信頼性の高いガイドラインを必要とする部分です。

手術、費用、残存聴力への不可逆的な影響

人工内耳の埋め込みは、全身麻酔下で行う外科手術であり、必然的に手術のリスク(感染症、麻酔のリスク、顔面神経麻痺の可能性など)が伴います。また、導入費用も非常に高額であり、医療保険や公的助成の適用範囲は国や地域によって異なりますが、自己負担額が大きな難関となる場合があります。

さらに、人工内耳を挿入する際、手術によって残存聴力を不可逆的に失う短所があります。これは、現在わずかに残っている聴力や、補聴器である程度聞こえている聴力が失われる可能性を意味します。このため、手術の決定は、残存聴力と人工内耳による潜在的な利益を慎重に比較検討するプロセス(カウンセリングや評価)を経て行われるべきです。

リハビリテーションの長期性と音質の個人差

人工内耳は、装着した瞬間に完璧に聞こえるようになるわけではありません。脳が新しい電気刺激を音として解釈するには、数ヶ月から数年にわたる長期的なリハビリテーションが必要です。この訓練の過程は、時に挫折感を伴う難関となることがあります。特に、生まれつき難聴であった期間が長い人ほど、脳の再学習に時間と努力を要する傾向があります。

また、人工内耳で聞こえる音は、健聴者の聴覚とは異なり、デジタル的または機械的な音として知覚されます。この音質の個人差は非常に大きく、ある人はすぐに慣れる一方で、他の人は常に不自然さや聴き取りの困難を感じることがあります。特に音楽鑑賞は、音の周波数やハーモニーが圧縮・符号化されるため、以前と同じような豊かな体験を得るのが難しいと感じる人も少なくありません。この現実的な短所を事前に理解し、注意事項として心に留めておく必要があります。

4. 成功的な人工内耳活用のための実戦ガイド及び展望

人工内耳の潜在能力を最大限に引き出すためには、単に機器を装着するだけでなく、積極的かつ計画的な適用戦略と留意事項を遵守することが不可欠です。

成功の鍵は、早期介入と一貫したリハビリです。特に小児の場合、言語発達の臨界期に間に合わせるための早期装用が、長期的な言語能力獲得に決定的な影響を与えます。成人の場合は、手術後すぐに音声言語療法士(ST)や聴能訓練士(Audiologist)による専門的な聴能訓練を開始し、新しい聴覚情報に脳を適応させる戦略が重要です。毎日、さまざまな環境で聴取訓練を行い、騒音下での聞き取りスキルを徐々に向上させることが、活用法の核心です。

また、外部プロセッサの技術は常に進化しているため、定期的なプロセッサの更新やマッピング(調整)セッションは、聴こえの質を維持・向上させるための重要な留意事項です。新しい人工内耳の未来のモデルでは、より自然な音質、水中での使用可能性、AIを活用した騒音処理能力の向上などが期待されています。

人工内耳の選択基準においては、メーカーやモデルによって提供される技術やサービス(サポート体制、互換性)が異なるため、複数のオプションを比較し、ご自身のライフスタイルや聴力特性に合ったものを選ぶことが賢明な戦略となります。この実戦的なガイドラインに従うことで、人工内耳と共に送る生活の質を最大化できます。

結論:最終要約及び人工内耳の未来方向性提示

本記事は、人工内耳という画期的な技術の定義、詳細な原理、そして実際の適用における光と影を、専門的な知識と経験に基づいた視点から深掘りしました。人工内耳は、重度難聴者の人生を一変させる力を持つ一方で、手術リスク、高額な費用、長期的なリハビリテーションの必要性、そして音質の限界といった難関も伴います。これらの注意事項を理解し、現実的な期待を持つことが、成功的な活用法への第一歩となります。

未来の人工内耳分野では、電極技術のさらなる改善による残存聴力の温存、より高度な信号処理戦略による騒音下での会話能力向上、そしてAI・機械学習の統合による自動環境適応機能の進化が期待されています。これらの進歩は、現在の短所を克服し、より自然で豊かな聴覚体験を提供することを目指しています。

人工内耳を選択することは、単なる機器の選択ではなく、人生の新しい章を開く決断です。このガイドラインに示された選択基準と核心情報が、読者の皆様が自信を持って、情報に基づいた最良の決断を下すための確かな基盤となることを願っています。聴覚の未来は、この革新的な技術によって、これまでになく明るく開かれています。