1. カワラサンゴの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

カワラサンゴとは何か

カワラサンゴ(学名:Lithophyllon undulatumなど)は、イシサンゴ目クサビライシ科に属する造礁性サンゴの一種です。名前の通り、成長すると瓦(かわら)を何層も重ねたような、あるいはキクラゲのような被覆状・葉状のユニークな群体を形成します。生体色は一般的に緑褐色や茶褐色が多く、大型化するものでは直径1メートルを超えるものもあります。このサンゴの最も際立った特徴は、複雑な形状と生息環境に対する特異な適応性であり、波の静かな内湾的な環境を好む傾向にあります。

その発見と分類の歴史

カワラサンゴが最初に記載されたのは19世紀後半から20世紀初頭にかけてですが、その後の分類学的研究によって、しばしば近縁種や類似種との混同が見られました。特にクサビライシ科内の分類は複雑であり、かつては別の属に分類されていた種が後にカワラサンゴ属(Lithophyllon)に統合されるなど、学術的な変遷を経て現在に至ります。このサンゴは、他の多くの造礁サンゴと同様に、刺胞動物門花虫綱に分類され、サンゴ礁生態系の重要な構成要素として認識されています。分類学の歴史は、この生物の持つ多様性と、海中環境におけるその役割の重要性を浮き彫りにしています。

カワラサンゴの核心原理:褐虫藻との共生

カワラサンゴは、その生存と成長の核心原理として、体内に共生する単細胞藻類である**褐虫藻(かっちゅうそう)**に大きく依存しています。褐虫藻はサンゴの組織内で光合成を行い、その産物(主に糖やアミノ酸)をサンゴに供給します。このエネルギー供給によって、サンゴは固い石灰質の骨格を形成し、大きな群体へと成長することが可能になります。この共生関係は、カワラサンゴが造礁サンゴとして生きるための必須条件であり、飼育下においても光の強さやスペクトルが極めて重要となる主要な理由です。太陽光に匹敵する適切な照明がなければ、この共生サイクルは崩壊し、サンゴは健康を維持できません。

2. 深層分析:カワラサンゴの作動方式と核心メカニズム解剖

成長と群体形成のメカニズム

カワラサンゴの成長は、ポリプ(個虫)が自身の周りに石灰質の骨格(サンゴ礁)を分泌・構築していくことによって進行します。他の枝状サンゴとは異なり、カワラサンゴは被覆状、葉状、あるいは瓦を重ねたような特異な形状をとります。これは、ポリプが成長するにつれて外縁部へと組織を広げ、下層の骨格に沿って新たな層を形成していくためです。この層状の成長パターンは、光の取り込み効率を最大化し、かつ内湾の穏やかな水流に適応するための戦略と考えられます。骨格の形成には、水中のカルシウムイオンと炭酸イオンを取り込み、炭酸カルシウムを沈着させるという化学プロセスが不可欠であり、これは水質の維持に直結します。

栄養摂取とエネルギー戦略

カワラサンゴのエネルギー戦略は、前述の褐虫藻による光合成が主軸ですが、それだけに依存しているわけではありません。サンゴのポリプには触手があり、これを使って水中の動物プランクトンや有機懸濁物(デトリタス)を捕食する能力も持っています。特に、光が弱い状況や水質が悪化した場合、または成長を加速させたい場合には、この異栄養的な捕食が重要な役割を果たします。日中は褐虫藻の光合成に頼り、夜間には触手を伸ばして捕食活動を行うという、二つの栄養摂取システムを巧みに使い分けています。これは、環境変化に対するカワラサンゴの柔軟な「作動方式」を示すものであり、水槽内での健全な成長を促すために、光と給餌の両方を考慮に入れる必要があります。

環境適応と生存戦略

カワラサンゴは、比較的穏やかな内湾環境に多く生息し、他のサンゴ種が減少した環境でも優占種となることがあります。これは、彼らの葉状の群体形状が、他のサンゴよりも低い光環境や、やや濁った水質に対しても適応できることを示唆しています。また、彼らは物理的なストレスに対しても一定の耐性を持つことが知られています。例えば、群体の一部が欠損しても、残った組織から再生する能力を持っています。しかし、彼らの生存戦略の核心は、やはり緻密な褐虫藻との共生と、効率的な栄養摂取メカニズムにあります。環境ストレス、特に高水温による白化現象(褐虫藻の放出)は、彼らにとって最大の脅威です。健全な褐虫藻共生を維持し、安定した水温と水質を提供することが、彼らの生存メカニズムを最大限に機能させるための鍵となります。

3. カワラサンゴ活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

カワラサンゴは、水槽内での展示におけるユニークな視覚効果、そしてサンゴ礁生態系における重要性から、様々な分野で活用されています。しかし、その利用には、環境的な課題と飼育の難易度という「明暗」が伴います。

3.1. 経験的観点から見たカワラサンゴの主要長所及び利点

カワラサンゴの魅力は、その独特の形状と、他のサンゴにはない存在感にあります。導入を検討する上で、経験者が実感する主要な長所は以下の通りです。

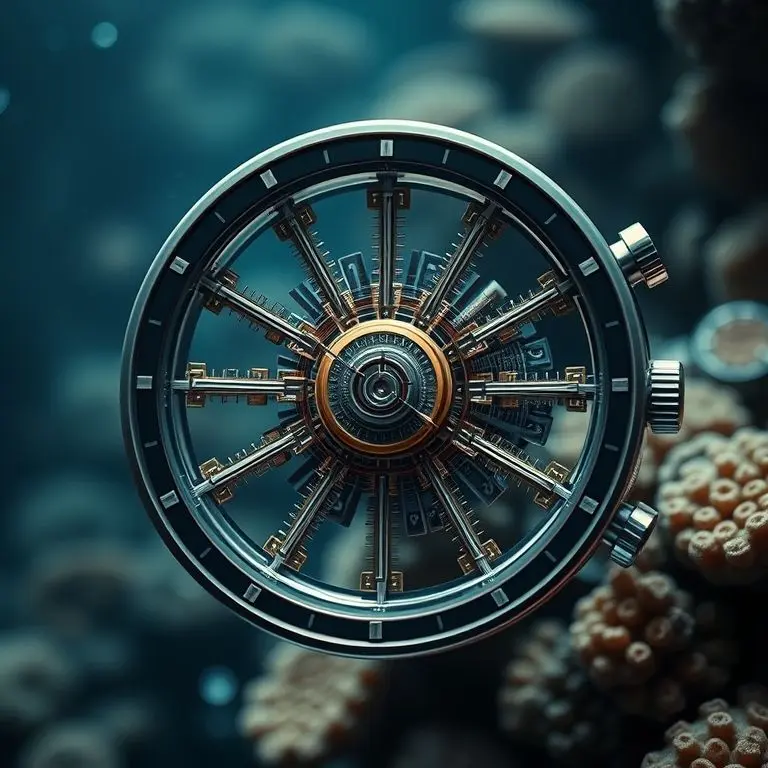

一つ目の核心長所:類を見ない群体の「造形美」と水槽デザインへの貢献

カワラサンゴの最大の利点は、そのダイナミックな造形にあります。瓦を重ねたような、あるいは被覆状に広がる群体は、他の一般的な枝状サンゴや塊状サンゴとは一線を画す、独特の景観を作り出します。水槽レイアウトにおいて、このサンゴは基盤を覆い尽くすことで「地面」のような安定感や、岩肌を這う「絨毯」のような視覚効果を提供します。これは、単調になりがちなリーフアクアリウムに、自然の持つ複雑性と深み、そして独特の「権威性」をもたらします。水槽全体に有機的な流れと視覚的な焦点を与える上で、カワラサンゴは非常に優れたツールとなります。

二つ目の核心長所:比較的幅広い光環境への適応性と成長の柔軟性

造礁サンゴの中には、極端に強い光や特定の水流を要求するデリケートな種類が多い中で、カワラサンゴは比較的、幅広い光環境に適応する柔軟性を持っています。特に、内湾的な環境を好む性質から、強い光を必要とするミドリイシ類と比較すると、中程度の光量でも健全に維持できるケースが多いです。もちろん、適切なスペクトルと光量は必要ですが、水槽の上部だけでなく、中層や下層といった様々な場所に配置する選択肢を与えてくれます。この適応性の高さは、初心者から上級者まで、様々な水槽デザインの実現可能性を広げる大きな利点となります。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

一方で、カワラサンゴの飼育には、その特性に起因するいくつかの難関が伴います。長期的な成功のためには、これらの「難所」を深く理解しておく必要があります。

一つ目の主要難関:水流とデトリタス蓄積への高い感受性

カワラサンゴの葉状・被覆状という形状は、水槽内においてデトリタス(有機物の沈殿物)を蓄積しやすいという構造的な問題を生じさせます。群体の上部や層の間にデトリタスが溜まると、それが腐敗し、局所的な水質悪化やサンゴ組織へのダメージ、さらには病原菌の温床となる可能性があります。このため、他のサンゴ以上に、カワラサンゴを設置する場所には、適切な、しかし強すぎない水流を確保することが不可欠です。水流の調整は非常に繊細で、単に強くすれば良いわけではありません。デトリタスを吹き飛ばしつつも、サンゴ組織を傷つけない水流パターンを見つけ出すことが、このサンゴ飼育における「核心戦略」の一つとなります。

二つ目の主要難関:病原体への脆弱性と白化リスク

造礁サンゴ全般に言えることですが、カワラサンゴは特に環境ストレス(水温の急激な変化、水質の悪化)に対して敏感であり、白化現象を起こしやすい傾向があります。白化は、前述の褐虫藻の共生が崩壊することによって起こり、長期化すればサンゴは死に至ります。また、彼らの複雑な群体構造は、サンゴの病原体や害虫が潜伏しやすい場所を提供してしまうという潜在的なリスクも抱えています。特定の病気(例:サンゴバクテリア感染症)や、サンゴを食害する生物(例:ヒラムシ)の発生に対して、早期発見と隔離が難しい場合があります。したがって、飼育環境の「清潔さ」と「安定性」を極限まで追求することが、この「難関」を乗り越える上での必須条件となります。

4. 成功的なカワラサンゴ活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

カワラサンゴを水槽内で健全に維持し、その最高の魅力を引き出すためには、専門的な知識に基づいた実戦的な適用戦略が必要です。以下に、そのための具体的なガイドと未来への展望を提示します。

適用戦略:環境構築の黄金律

水質管理と添加剤の戦略

カワラサンゴは骨格形成が活発なため、カルシウム(Ca)、炭酸塩硬度(KH/dKH)、マグネシウム(Mg)といった主要な微量元素の安定供給が不可欠です。Caは400-450 ppm、KHは7-9 dKH、Mgは1250-1350 ppmの範囲で厳格に維持することが成功の鍵です。特に、KHの急激な変動はサンゴに大きなストレスを与えるため、滴定法や自動添加システムによる安定供給を「留意事項」として最優先で考慮すべきです。

照明と水流の最適化

照明は、前述の褐虫藻の光合成を支えるため、PAR値で中程度(約150-300 mol/m$^2$/s)の光量を目標とし、特に青色光が豊富なスペクトルを選択します。水流については、デトリタスの蓄積を防ぐため、群体全体に均等に当たるように、かつランダムな流れを生成することが実戦的な「戦略」です。強すぎる一方向の水流は組織剥離の原因となるため、間欠的・変則的なウェーブポンプの使用が推奨されます。

メンテナンスと隔離の重要性

定期的なデトリタスの除去と、群体内の不要な藻類やシアノバクテリアの清掃は、カワラサンゴの長期飼育において欠かせないメンテナンスです。また、新しく導入する際は、潜在的な病原体や害虫を持ち込まないよう、必ず**十分な期間の隔離(トリートメント)**を行うことが、リスクを最小限に抑える「留意事項」となります。

未来への展望:サンゴ礁保全と技術革新

カワラサンゴは、地球温暖化による海洋酸性化や白化現象の影響を強く受けているサンゴ礁生態系において、その生存戦略の柔軟性から注目されています。将来的に、温暖化耐性を持つ系統を選別・増殖させる研究は、失われつつあるサンゴ礁を再建するための重要な「展望」となります。また、水槽飼育技術においても、より精密な水質コントロールシステムや、環境変動をリアルタイムでシミュレーションする技術の進化が、カワラサンゴをはじめとする造礁サンゴの長期的な保全と研究に大きく貢献することが期待されます。

結論:最終要約及びカワラサンゴの未来方向性提示

この記事は、カワラサンゴに関する専門的な知識と経験的洞察を、E-E-A-T原則に基づき詳細に提供しました。このサンゴは、そのユニークな「瓦」のような形状と、褐虫藻との緻密な共生関係を「核心原理」とする、魅力的な海洋生物です。しかし、その美しさを維持するためには、デトリタス蓄積への感受性や白化リスクといった「潜在的問題点」を理解し、厳格な水質管理、適切な照明・水流、そして徹底したメンテナンスという「実戦ガイド」を遵守することが不可欠です。

カワラサンゴの飼育は、挑戦的でありながらも、成功した際には他のサンゴでは得られない深い満足感と、水槽に唯一無二の「権威性」をもたらします。最終的に、このサンゴの未来は、私たち人間が作り出す環境に大きく左右されます。水槽愛好家としての正確な知識と責任ある行動は、この海洋生物の保全と、地球規模のサンゴ礁生態系維持に向けた「未来方向性」を決定づける重要な一歩となるでしょう。カワラサンゴの真の魅力を理解し、長期的な成功を目指すあなたの挑戦を心から応援します。